- 健診で「血糖値が高い」と指摘された

- 血糖異常とは何か?

- 血糖異常を放置した場合に起こりうること

- 検査と診断、治療の流れ

- 当院の特徴

- 当院の糖尿病治療について

- よくある質問FAQ

- 血糖異常、健診異常のご相談は当院へ

健診で血糖値が高いと指摘された

まず最初に結論。毎年の健康診断で「血糖値が高めです」「HbA1cが基準値を超えています」と指摘されても慌てなくて大丈夫です!

健診異常を指摘されると、多くの患者さんは「すぐに糖尿病なのでは?」「薬を飲み続けなければいけないのでは?」と大きな不安を抱えます。たしかに症状が出ていない段階でも血糖異常はじわじわと体に負担をかけ、将来的に糖尿病やその合併症へ進行する可能性があります。

しかしその一方で、血糖異常は早めに気づき、生活習慣の見直しや適切な医療介入を行うことで十分に改善が期待できますし、それまでの毎日の生活とさほど変わらず過ごしていくことも可能です。まずは、再検査を受けて正確な状態を知り、専門的なサポートを受けることが大切です。

ヘルスマネージメントクリニック西新宿では、健診異常を指摘された方が不安を安心に変えられるよう、再検査・診断・治療・生活習慣改善をワンストップでサポートしています。

血糖値異常とは何か?

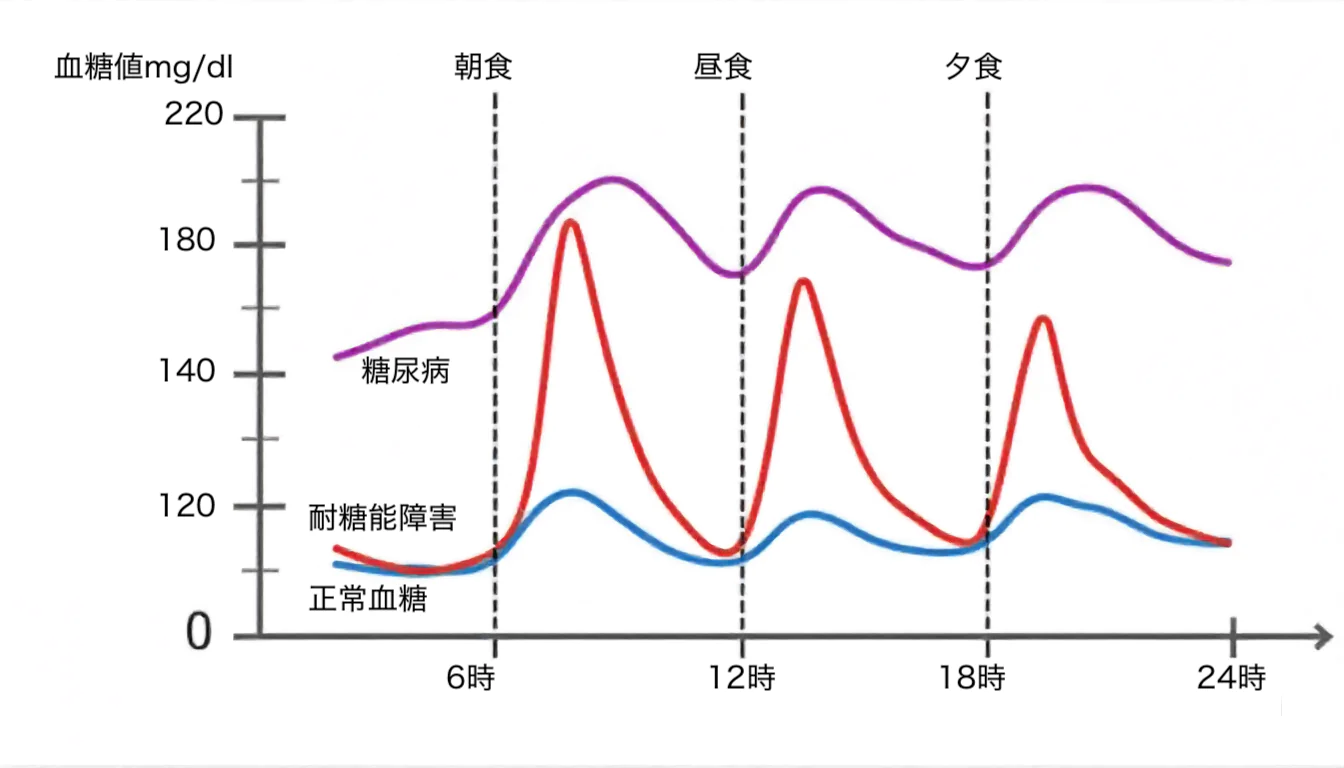

「血糖値」とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度を指します。体のエネルギー源として必要不可欠ですが、高すぎる状態が続くと血管や臓器にダメージを与えます。

内科の対象症状

-

空腹時血糖:126mg/dL以上 → 糖尿病型

随時血糖:200mg/dL以上 → 糖尿病型

-

HbA1c:6.5%以上 → 糖尿病型

一方、空腹時血糖が110~125mg/dL、HbA1cが5.6〜6.4%の範囲は「境界型」と分類されるいわゆる「糖尿病予備軍」、放置すれば糖尿病へ進行するリスクが高い状態と判断されます。

健診では一度の測定で異常が出ることがありますが、必ずしもそれだけで糖尿病と診断されるわけではありません。飲食の影響や体調によっても変動するため、再検査で確認することが重要です。

血糖値異常の原因とリスク因子

血糖値が上がる背景には複数の要因が絡んでいます。

主な要因

-

食生活の乱れ:高カロリー・高脂肪・糖質過多の食事

-

運動不足:筋肉量が減り、ブドウ糖を消費できない

-

肥満(特に内臓脂肪型):インスリン抵抗性を悪化させる

-

遺伝的要素:家族に糖尿病患者がいるとリスク増

-

加齢:インスリン分泌能力は年齢とともに低下

-

睡眠不足やストレス:ホルモンバランスを乱し血糖値を上げる

また、高血圧や脂質異常と同時に存在することも多く、生活習慣病として総合的に対策することが求められます。

糖尿病の主な症状

症状は、初期にはほとんど自覚症状が現れません。

以下のような症状がある場合には、できるだけ早くご相談ください。

- のどの渇き

- 異常な量・回数の水分摂取

- 飲んでものどの渇きが癒えない

- 多尿、頻尿

- 夜中に何度も尿意で目が覚める

- 食後2~3時間でひどく空腹を感じる

- 十分な量を食べているのに痩せていく

- しっかり休んでいるのに、日中に倦怠感がある

- 手足がしびれる、感覚が低下した気がする

- ちょっとした傷がなかなか治らない、悪化する

- 目がかすむ、視界が暗くなった気がする

- 息が切れやすくなった

すでに症状が現れている場合、ある程度糖尿病が進行しているおそれがあります。

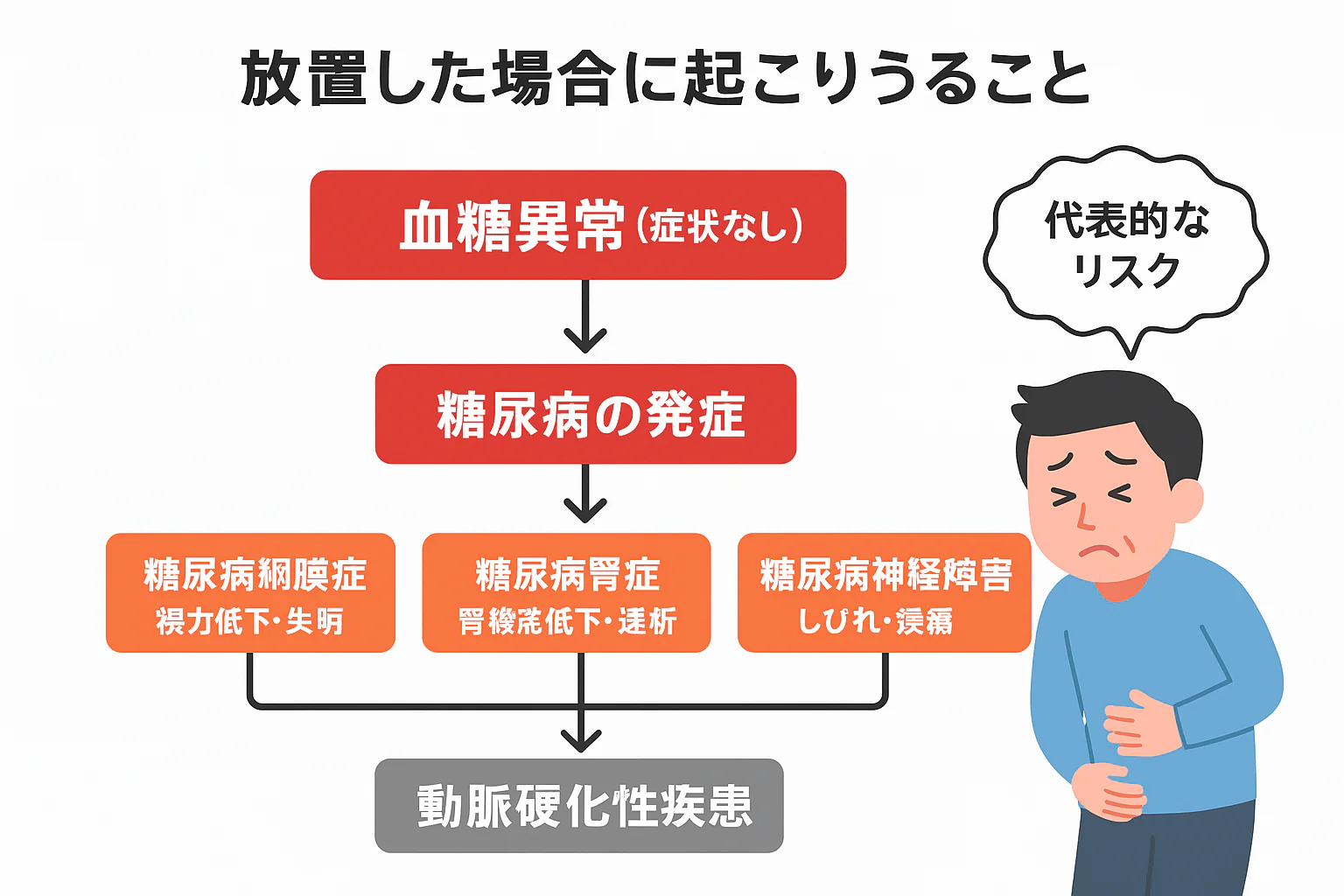

血糖異常を放置した場合に起こりうること

血糖異常を「症状がないから」と放置すると、数年後に大きな病気として現れる可能性があります。健診で血糖異常を指摘されても、「体調に自覚症状はないから大丈夫」「次の健診まで様子を見ればよい」と考えてしまう患者さんは少なくありません。しかし、血糖値の異常は症状が出にくい一方で、静かに進行し、数年後には大きな病気として姿を現すことがあります。早期に対応すれば改善できる段階を逃すと、取り返しのつかない健康被害につながる点が血糖異常の怖さです。

糖尿病の発症:予備軍の約半数は10年以内に糖尿病へ進行

「糖尿病予備軍」と呼ばれる段階の人の約半数は、10年以内に糖尿病を発症するといわれています。糖尿病は一度診断されると、食事療法や運動療法に加えて薬物治療を長期にわたり続ける必要があり、生活の質にも大きく影響します。また、糖尿病そのものよりも恐ろしいのは、血糖コントロールが不十分な状態が長期化することで起こる合併症です。

糖尿病三大合併症

糖尿病には「三大合併症」と呼ばれる代表的な病気があります。さまざまな合併症の存在も、糖尿病が怖いと言われる理由の1つです

-

糖尿病網膜症:網膜の細い血管が障害され、視力が低下します。進行すれば失明の原因となり、糖尿病は日本における中途失明原因の第2位です。

-

糖尿病腎症:腎臓の血管が障害され、腎機能が徐々に低下します。悪化すれば人工透析が必要となり、一度透析が始まると生涯継続せざるを得ません。

-

糖尿病神経障害:手足のしびれや感覚の鈍化が起こります。傷や感染に気づかず放置され、足潰瘍や壊疽を引き起こし、最悪

-

の場合は足の切断に至るケースもあります。

糖尿病網膜症

動脈硬化の進行は、目の血管にも及びます。糖尿病網膜症では、網膜の血管が閉塞することで、かすみ目や視力低下などの症状が引き起こされます。そして最悪の場合には、失明に至ります。

糖尿病と診断された時点で、網膜症の予防・早期発見のため眼科を受診する必要があります。

糖尿病腎症

腎臓の毛細血管が障害されることで、腎臓の機能が低下し、老廃物を適切に体外へと排出することができなくなる合併症です。進行すると、人工透析が必要な腎不全となります。

糖尿病神経障害

手足の血管の動脈硬化が進行することで、末梢神経が障害されます。手足のしびれ、感覚の低下といった症状を伴います。「足の裏に一枚の紙がくっついている感覚」という声もよく聞かれます。

また、自律神経障害によって、便秘・下痢、頻尿、失禁、ED(勃起不全)、発汗異常などの症状が見られることもあります。

上記以外にも、糖尿病は心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気のリスクを高めます。また、認知症や歯周病との関係も指摘されています。

動脈硬化性疾患

これは糖尿病に限らず、高血圧症や脂質異常症など、いわゆる「生活習慣病」全体に言える問題です。動脈硬化とは全身の動脈の壁が厚みを持ち、そして硬く、脆くなる状態です。血管の壁が厚くなるということは血管の内腔が細くなることを意味しますので、血流が悪くなって場合によっては途絶することもあります。こういった血流障害が脳梗塞、心筋梗塞といった病状に繋がります。また血管が硬く、脆くなるということは、血管が破裂する、つまり出血する危険性につながります。脳出血、大動脈解離など、動脈効果による疾患はどれも後遺症や死亡リスクの高いものであるので、注意が必要です。糖尿病でなくとも、血糖異常そのものも他の生活習慣病同様に動脈硬化を進行させますので早期からの改善が必要となります。

がんや認知症との関連

日常生活への影響とまとめ

血糖異常は長期的な合併症リスクだけでなく、日常生活の質にも影響を及ぼします。倦怠感や集中力の低下、体重増加などが生じると、仕事や家庭生活のパフォーマンスにも支障をきたします。

血糖値の異常を「自覚症状がないから」と放置してしまうことは、将来の糖尿病やその合併症、命に関わる動脈硬化性疾患、さらにはがんや認知症のリスクを高めることにつながります。

健診で指摘された「少しの異常」は、体からの重要な警告サインです。早めに専門の医療機関を受診し、正確な診断と適切な対策を取ることが、ご自身の健康を守るための第一歩となります。

検査と診断、治療の流れ

健診で異常を指摘されたら、まずは再検査で確認します。

一般的な検査

空腹時血糖・HbA1c測定

-

75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)

-

インスリン分泌能の評価

-

合併症チェック(尿検査、眼底検査など)

「1回高かっただけ」か「慢性的な高血糖」かを見極めることが診断の鍵です。

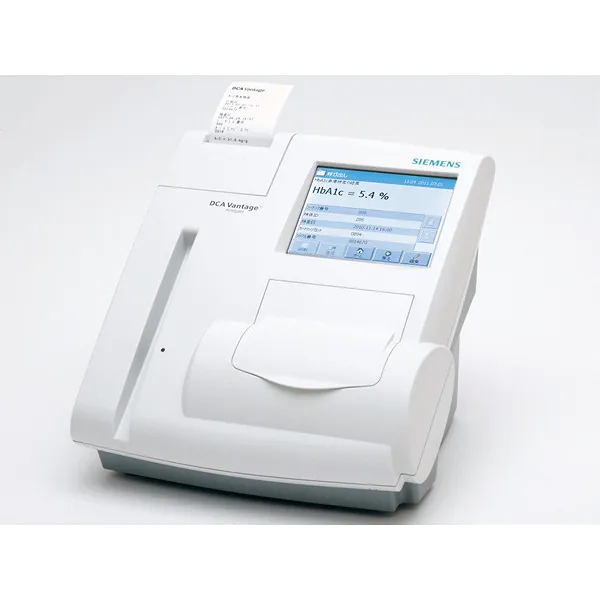

このうち、当院では院内検査機器を完備して、「空腹時血糖」・「HbA1c」は診察当日に測定することか可能です。検査時間もおおよそ7分程度と短いので、糖尿病が心配のかたはまずはご相談ください。

治療の流れ(生活習慣)

-

栄養指導(食べ方の工夫、糖質制限の適正化)

-

有酸素運動・筋トレの導入

-

睡眠の質改善

治療の流れ(薬物療法)

糖尿病治療のための薬物にはたくさんの種類があります。患者さんの全体像にあった薬剤を選択し、安全で効果的な治療を実現します。

-

メトホルミン:糖尿病予備軍にも推奨される

-

SGLT2阻害薬:尿に糖を排出

-

GLP-1受容体作動薬(例:マンジャロ):食欲抑制・体重減少効果

当院の特徴

ヘルスマネージメントクリニック西新宿では、健診異常からのフォローを得意としています。

定期健診や人間ドックの結果で再検査や受診指示があった場合、意外とどこに相談すれば良いのか困ってしまいます。当院ではどこの医療機関の健診結果も受け入れております。指摘されている健診異常項目に関して、当院や他の連携医療機関とも協力し全身トータルでの解決を目指します。特に血糖異常に関しては院内検査機器も完備していますので、来院当日に再検査、今後の治療プランなどをスムーズに決定できる環境と言えます。

-

即日再検査可能:健診結果を持参いただければスムーズに評価

-

無理のない食事指導個別プラン:個別に無理のないプランを提案

-

最新治療薬も含めた適切な治療の導入:GLP-1受容体作動薬や自由診療ダイエット外来など

-

アクセス便利:西新宿駅・都庁前駅近く

このようなお悩みがある方も当院までご相談下さい

- 他院で治療を受けているが、なかなか血糖値をコントロールできない

- 現在受けている治療以外に治療法がないか知りたい

- 何科に相談したらいいか分からない

- 症状はまったくないが、健康診断などで数値の異常を指摘された

- 血糖値はコントロールできているが、合併症が心配

- インスリン療法をすすめられているが、飲み薬でコントロールできないか相談したい

- 糖尿病の血縁者が多いので、自分も糖尿病にならないか心配

- 生活習慣が良くない自覚があり、糖尿病が心配

当院の糖尿病治療について

クリニック名にもある通り、当院では患者さんの健康状態とQOL(生活の質)を維持するための「ヘルスマネージメント」として医療を提供します。

糖尿病も、病気の治療はもとより、皆様の現在・未来のQOLを維持することを大切にしています。検査結果の数値だけを基準にするのではなく、患者さんの全身状態、ライフスタイルを考慮した個々に合った治療を提供して参ります。

また治療の効果を分析し、患者さんからのフィードバックを加えて、常に治療をより良くしていくことに努めています。

健康診断などで血糖値の異常を指摘された方、のどの渇きなどの症状が気になる方、また他院での治療がうまくいかないという方は、ぜひ一度当院の糖尿病内科にご相談ください。

当院の糖尿病治療の考え方(院長のホンネ、まじめに語ってしまいました)

「糖尿病」と言われると、死刑宣告を受けたような、これから先の人生ずっと暗澹たる生活をしなければならないような、そんなイメージを持つ方が多いようです。しかし、実際はそんなことはありません。数十年前ならいざ知らず、現代は糖尿病治療薬も相当進歩しています。

多少極端な話に聞こえるかもしれませんが、私が日頃の診療で大切にしていることを少しお話させてください。まず、糖尿病といえば、どんな体の変化、どんな症状が浮かびますか?足が痺れる・切断する、目が見えなくなる、腎臓が悪くなって透析になる。糖尿病に対する怖いイメージの元となるこれらの病状を「糖尿病の三大合併症」と言ったりします。これ以外にも、高血圧症や脂質異常症と同じように動脈硬化の進行による脳卒中、心筋梗塞などのリスクも確かに高くなります。他にも、感染症にかかりやすい、感染症が重症化しやすいなど様々な体調のトラブルを抱える危険性があります。しかし、逆に言えばいくら糖尿病であったとしても、これらの合併症にかからず、平均寿命を超えて概ね天寿を全うできたとするなら、それはもはや糖尿病が無かったと呼んでも良いかもしれません。(極端ですよ、あえて極端に。)

私たち医師は、糖尿病治療を行うにあたり、専門学会の「診療ガイドライン」に沿った治療を基本的には行っています。ガイドラインでは、どんな患者さんがどんな状態か(年齢は?、身長は?体重は?、血糖値やHbA1cがどの程度なのか?、他の合併症はあるのか?など)患者さんの状態によって分類化し、それぞれの分類に沿って原則となる治療指針を提示してくれます。こういった診療ガイドラインは我々医師にとってとても心強い存在です。目の前の患者さんを決められた条件にそってタイプ分けすれば、おのずと治療内容も決まるので、ある意味でとても便利です。

しかし、それだけでは不十分だとも言えます。たしかにそれぞれの患者さんは、年齢とか、体重とか、血糖値とか、ガイドライン上でタイプ分けできる特徴を必ず備えていますが、個々の患者さんはそういったタイプ分け以上に多様で複雑な特徴を持ったひとりの人間です。したがって、ガイドラインだけでは、そういったひとりの人間としての患者さん全体をカバーすることはできません。更には家族や職場など、他者との関係性、社会の中の一員としてのひとりの人間ともなれば、尚のことその特殊性はまさに一人ひとりが完全に異なる別な存在と言っても良いでしょう。

そういった患者さん一人ひとりの糖尿病の状態だけではなく、今の立場、人生の価値観なども含めて大切にして、そしてこれから生きるであろう人生数十年先から逆算して、治療法の計画を立てること。その患者さんの人生がより良いものになるための治療であること。薬は使わないに越したことはないかもしれませんが、それでも使うべき時には躊躇なく使うこと。食の喜びを諦めないこと。そんなことに着目して、日々の生活もより良く、より楽しく、そして元気に長生きするために、それぞれの患者さんに合った治療プランを設計していきたいと考えています。

とはいえ、そんなに独特な治療をしているわけでもありません。ご安心ください。基本的に「診療ガイドライン」に沿った治療をします。ただし少しだけ発想が違うとしたら、その特徴は「目標」と「条件」という違いとして説明できるかもしれません。

例えば、診療ガイドラインには血糖値やHbA1cの「目標値」が定められています。「空腹時血糖はいくらまで、HbA1cはいくらまでにしましょう。」そういった目標値を目指して食生活を見直したり、薬を変更したりしています。糖尿病のみならず、日頃から通院治療をしている方ならよくある普通の光景だとお思いになるでしょう。当然私も同じように、空腹時血糖がどれくらいで、HbA1cがどれくらいなのかを見ながら治療方針を決めています。取り立てて特別なことはしませんが、ただし、私はこれらの目標値を「条件」と捉えてみても良いのではないか?そう考えています。

「目標」と捉えることと「条件」と捉えることで、一体何が違うのか?

一般に、「目標」と言えば、その人が持てる全てのリソース(時間、お金、労力など)を投入してでも到達すべき「ゴール」と言えます。糖尿病の患者さんであれば、食事も徹底的に管理して、運動もしっかりとやって、厳選された薬を使用して、そうやってたどり着くべきゴールです。しかし、これをもし「条件」として捉えたならどうなるでしょうか?例えば、空腹時血糖値が基準内に収まった、HbA1cも基準内に収まった。これで条件達成です。そして条件を達成しているのだから、それ以上は好きにやったって良いではないか!(これも極論ですよ)と考えてみるのも良いのではないでしょうか?

「目標」に到達した後も人生は続きます。そして目標に到達した先の治療はどうなるのか?

「じゃあ、この調子で治療を続けていきましょう」

そんな結論になります。そしてそれが残りの人生ずっと続きます。(また、極端な言い方です)

では、「条件」が達成できた考えるならl、その先はどうしますか?

「もう少し食生活の見直しもできそうだから、薬減らしたりできませんか?」

「ちょっと食事の節制が行き過ぎで、このまま続けるのは辛いから、何か方法はありませんか?」

「週に1回くらいは、大好きなケーキを食べても良いですか?」

「糖尿病がきっかけで運動始めましたが、思いのほか楽しいので、今度大会に出たいと思ってます!」

などなど。

「目標」を「条件」と捉え直してみるだけで、患者さん一人ひとりが糖尿病そのものだけでなく、ご自身の人生の在り方に対しても考えるきっかけになったりもします。『糖尿病=地獄、暗澹たる人生、喜びもない、彩もない』そんなイメージとは大分違った糖尿病治療の姿を少しご想像頂けますでしょうか。日本には2000万人の糖尿病患者さんがいると言います。糖尿病があっても楽しく意欲的に生きていけるように、医師としてそんな形で診療に関われたらとても嬉しく思います。

ご質問、ご相談あれば、お気軽に受診ください。 (いんちょう)

よくある質問(FAQ)

Q1. 健診で血糖値が高いと言われましたが、症状がなくても受診すべきですか?

A1. はい。血糖値異常は症状が出ないうちから進行するため、症状がなくても再検査と医師の評価が必要です。早期に介入すれば改善の可能性が高まります。

Q2. 薬を始めたら一生続けなければなりませんか?

A2. 必ずしもそうではありません。生活習慣改善がうまくいけば薬を減らしたり、中止できるケースもあります。医師と相談しながら治療を進めましょう。

Q3. 自由診療のGLP-1注射(マンジャロなど)は誰でも使えますか?

A3. 体重管理や食欲抑制が必要な方に効果が期待できますが、全員に適しているわけではありません。副作用や体質を考慮し、医師が適応を判断します。

血糖異常、健診異常のご相談は当院へ

健診異常のほとんどは自覚症状がなく、忙しい毎日の中では、ついつい後回しにしてしまいがちです。当院は西新宿エリアにあってお昼休み時間も休まず診療をしており、仕事の合間に受診しやすい環境を目指しております。受診のご相談は

「Web予約はこちら」をクリックし、青い予約ページからご予約ください。

Web予約はコチラ

こちらもご覧ください

・糖尿病院内検査7分で検査結果がでます【血糖値・HbA1c迅速即日検査】

・糖尿病の初期症状と受診の重要性|西新宿での受診をご検討の方へ

・糖尿病と食後高血糖の関係をわかりやすく解説

・糖尿病と食事療法|食べ方の工夫で血糖をコントロールする

・改めて糖尿病とは何なのか、分かりやすく解説します

・そもそも糖尿病って、何が問題なの?

・血糖値が高めと言われたら

・血糖値が高いと健診で言われても、そんなにショックを受けないでください

・糖尿病治療のセカンドオピニオンを新宿でお探しの方